©Carrtel

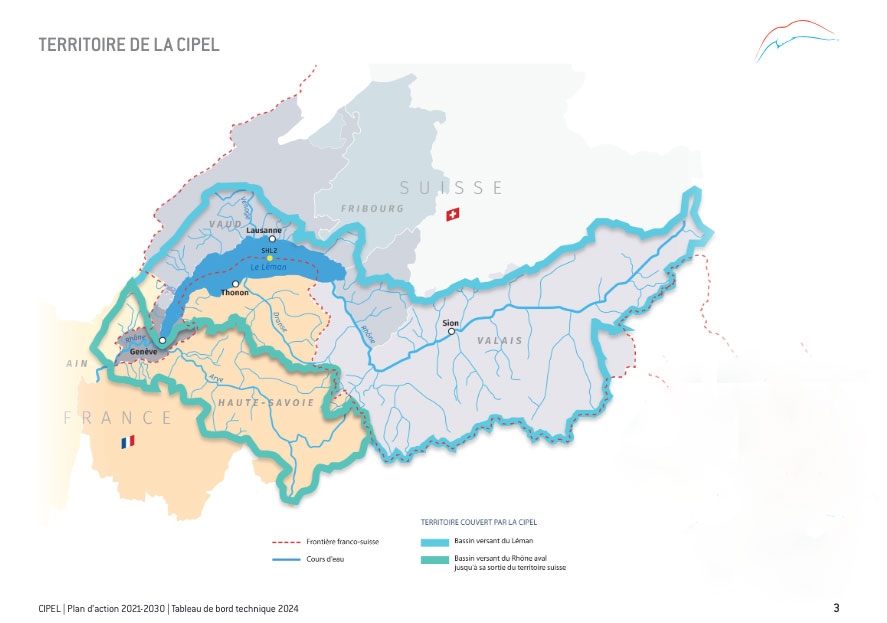

Instance franco-suisse créée en 1963, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) coordonne la gestion de l’eau et la protection des écosystèmes aquatiques du bassin lémanique, vaste territoire de quelque 10 000 km². Interview de sa secrétaire générale, Nicole Gallina.

Quels sont vos constats sur l’état biologique du Léman ?

L’état biologique du Léman englobe un spectre de biodiversité bien plus vaste que le seul peuplement piscicole. Il comprend l’ensemble des communautés vivantes du lac – des bactéries aux poissons, en passant par le phytoplancton, le zooplancton, les invertébrés et les macrophytes -, ce qui en rend l’évaluation particulièrement complexe. Ces communautés sont en constante évolution, car elles s’adaptent aux changements rapides des conditions environnementales : température, composition chimique, apparition de nouveaux polluants, etc.

L’écosystème lémanique est régi par des interactions multiples, à la fois physiques (comme l’hydrodynamisme ou le retournement saisonnier des eaux), chimiques (tels que les apports en nutriments ou la présence de micropolluants), et biologiques (comme les relations au sein des chaînes alimentaires ou les effets d’espèces exotiques envahissantes). Le dérèglement climatique illustre bien l’accélération de ces changements, et il est malheureusement probable que certaines espèces ne puissent se maintenir à moyen ou long terme.

Le Léman est aujourd’hui clairement engagé dans une phase de transition, de changement.

Dans ce contexte, la CIPEL a pour mission de renforcer le suivi de ces évolutions. Depuis 63 ans, elle ausculte le Léman de manière régulière, établit des recherches scientifiques approfondies et produit des indicateurs de qualité des eaux permettant de suivre l’évolution de l’écosystème à différentes compartiments. Ce travail de fond constitue une base essentielle pour éclairer les décisions, anticiper les tendances et accompagner les politiques publiques.

Une gestion durable et responsable du Léman ne peut reposer que sur une compréhension approfondie de son fonctionnement, en particulier des écosystèmes lacustres, dont la complexité nécessite une observation continue et intégrée.

Car un écosystème sain, bénéficiant d’une bonne qualité écologique, est aussi un écosystème résilient, c’est-à-dire le mieux armé pour faire face, s’adapter et résister aux changements environnementaux en cours.

Quelles en sont les évolutions récentes ?

Plusieurs évolutions notables ont été observées ces dernières décennies dans le Léman, témoignant de la dynamique et de la transformation progressive de son écosystème.

La température du lac augmente de manière quasi continue, aussi bien en surface qu’en profondeur. En effet, l’augmentation de la température, a comme conséquences la diminution de la fréquence du brassage des eaux, qui, à son tour, impacte les eaux profondes : une augmentation de leurs températures et une baisse de la concentration d’oxygène. Cette évolution est un indicateur clair du changement climatique en cours et constitue un facteur de perturbation majeur pour l’écosystème lacustre.

Parallèlement, les efforts d’épuration entrepris depuis les années 1980 ont permis une réduction significative des concentrations en phosphore, autrefois excédentaire et considéré comme un polluant majeur. Cette diminution a largement contribué à l’amélioration de la qualité de l’eau. Le Léman, qui présentait alors un état eutrophe, a ainsi connu une restauration écologique importante et se trouve aujourd’hui dans un état oligo- à mésotrophe, témoignant d’un changement profond de son fonctionnement trophique.

Le lac est également confronté à l’introduction d’espèces exotiques envahissantes, telles que la moule quagga, la crevette rouge-sang, le gammare tigre ou encore le silure. Ces organismes modifient les équilibres biologiques, parfois de manière profonde, en affectant la structure des réseaux trophiques et les habitats aquatiques.

Enfin, depuis quelques années, on a une conscience de nouvelles formes de pollution invisibles à l’œil nu, mais préoccupantes : les microplastiques, ainsi que des micropolluants persistants comme les PFAS. Leur présence dans les eaux du Léman est avérée, mais leurs effets à long terme sur les organismes aquatiques, y compris les poissons, et sur l’équilibre global du Léman, restent encore largement méconnus.

Ces évolutions, à la fois physiques, chimiques et biologiques, témoignent de la complexité croissante du système lémanique et justifient pleinement le renforcement de sa surveillance écologique par la CIPEL, pour accompagner au mieux cette phase de transition.

Les populations de perches et de féras se sont écroulées. Quelles sont, quelles pourraient en être les raisons ?

Les situations des deux espèces sont assez différentes. Pour la féra (ou corégone), on observe une chute continue des captures depuis 2016, tandis que la perche est connue pour subir des fluctuations naturelles importantes d’une année à l’autre. Toutefois, ces dernières années, l’ampleur et la durée des baisses observées pour les deux espèces appellent une attention particulière.

Tous les défis mentionnés précédemment (réchauffement, état trophique, pollution émergente, espèces invasives, etc.) peuvent avoir des effets négatifs sur les populations piscicoles, et surtout, elles agissent en synergie, renforçant leurs effets les unes les autres. Si l’on devait hiérarchiser, le réchauffement du lac constitue probablement l’un des facteurs les plus perturbants : il peut affecter la fécondité des femelles, entraîner un décalage dans les cycles de reproduction ou altérer la survie des œufs.

Mais au-delà des conditions de reproduction, plusieurs signaux convergent pour pointer un autre facteur essentiel : la chute des abondances en zooplancton, ressource alimentaire indispensable pour les jeunes stades de développement des poissons.

À cela s’ajoute une autre dimension : la pression de pêche. Même s’il est important de ne pas attribuer la responsabilité de la situation actuelle aux pêcheurs – qui ont respecté les règles fixées -, il semble nécessaire d’évoquer l’effet possible d’une surexploitation du stock de corégones, notamment entre 2010 et 2015 en soulignant l’importance de la gestion adaptative des stocks halieutiques en lien avec la capacité d’accueil du milieu.

Ces constats renforcent la nécessité d’adopter une approche globale, fondée sur la connaissance scientifique, l’observation rigoureuse et la concertation avec les acteurs du terrain, afin de préserver un équilibre durable entre protection de l’écosystème et maintien des usages, notamment halieutiques.

Ces constats vous inquiètent-ils ?

Oui, ces constats sont inquiétants, pour les milieux aquatiques et leur biodiversité, mais aussi en particulier pour les usagers du lac, professionnels de l’eau, pêcheurs, acteurs du tourisme, ainsi que les gestionnaires de la ressource et la qualité de l’eau, ou citoyens attachés à la qualité de leur environnement. En effet, nos capacités d’adaptation en tant qu’êtres humains sont peut-être plus limitées que celles de certaines espèces qui habitent naturellement le lac et qui, pour certaines, parviennent à se réorganiser face aux perturbations.

Dans ce contexte, le suivi régulier de la qualité du Léman prend tout son sens. Il permet de documenter avec précision l’évolution des différentes communautés biologiques et d’identifier les trajectoires écologiques en cours. Dans le cas du Léman, ce suivi, engagé dès les années 1950, constitue une base de données remarquable par sa richesse, sa continuité et sa rigueur.

Les données ainsi acquises permettent de mieux comprendre les dynamiques observées et de nourrir des modèles prédictifs pour anticiper l’évolution future du lac. Bien entendu, ces modèles, aussi utiles soient-ils, peuvent comporter des marges d’incertitude. Mais ils demeurent des outils précieux pour éclairer les décisions et accompagner la gestion du Léman de manière plus proactive et concertée.

Quelles mesures pourriez-vous prendre pour améliorer la situation ?

La Cipel est un organisme intergouvernemental franco-suisse actif depuis plus de 60 ans. Outil de gestion transfrontalier reconnu, elle a largement contribué à la restauration écologique du Léman.

Son levier d’action principal repose sur l’élaboration de recommandations adressées aux gouvernements français et suisse. Ces recommandations, fondées sur des données robustes, des analyses environnementales approfondies et les travaux de son conseil scientifique, visent à orienter les décisions politiques de manière concertée à l’échelle du bassin versant.

Élaborées avec les parties prenantes – cantons, départements, chercheurs, institutions publiques, associations et usagers du lac -, elles font de la CIPEL une interface stratégique entre science, gestion publique et usages.

Ses actions s’articulent autour de quatre missions fondamentales : surveiller, veiller et alerter, via un suivi environnemental régulier et des études scientifiques ; recommander et, lorsque possible, prescrire, pour orienter les politiques publiques de l’eau ; animer et coordonner les acteurs, en créant un espace de concertation transfrontalier ; informer et sensibiliser auprès du public, des élus et des professionnels.

Elle contribue à mettre en œuvre ou à orienter des mesures prioritaires : révision de l’objectif en phosphore pour maintenir une productivité compatible avec l’écosystème lémanique et les différents usages ; compréhension de l’effondrement du zooplancton, maillon essentiel de la chaîne alimentaire ; analyse approfondie des sédiments en 30 points du Léman, véritables archives du bassin versant, permettant d’évaluer l’impact de la désoxygénation des fonds sur les communautés biologiques, les effets écotoxicologiques des polluants émergents, ainsi que les apports en nutriments et en contaminants tels que les PFAS ou les microplastiques ; suivi et lutte contre les espèces exotiques envahissantes (ex. : moule quagga), en limitant leur dispersion et l’invasion ; restauration des milieux aquatiques, indispensable à la résilience du lac ; évaluation de la concentration des microplastiques dans tous les compartiments (eaux, sédiments, poissons, affluents, plages, atmosphère) ; élaboration d’un bilan thermique du Léman pour évaluer les impacts des installation hydrothermiques ; sensibilisation des publics, pour renforcer une compréhension partagée des enjeux.

La CIPEL est également engagée dans une coopération active avec d’autres commissions internationales des lacs et rivières européens et entretient un dialogue permanent avec l’ensemble des acteurs concernés par la qualité de l’eau.

Dans un contexte de multiples pressions et de changement, il est essentiel que les décisions soient prises en connaissance de cause, sur la base de connaissances rigoureuses, partagées et actualisées. En assurant la circulation de l’information entre la recherche, les acteurs de terrain et les autorités politiques, la CIPEL, organe de coordination, agit comme un levier essentiel.

Sa priorité est de contribuer à une gestion intégrée, durable et résiliente du Léman, afin de préserver ses écosystèmes et garantir la pérennité de ses usages pour les générations futures.