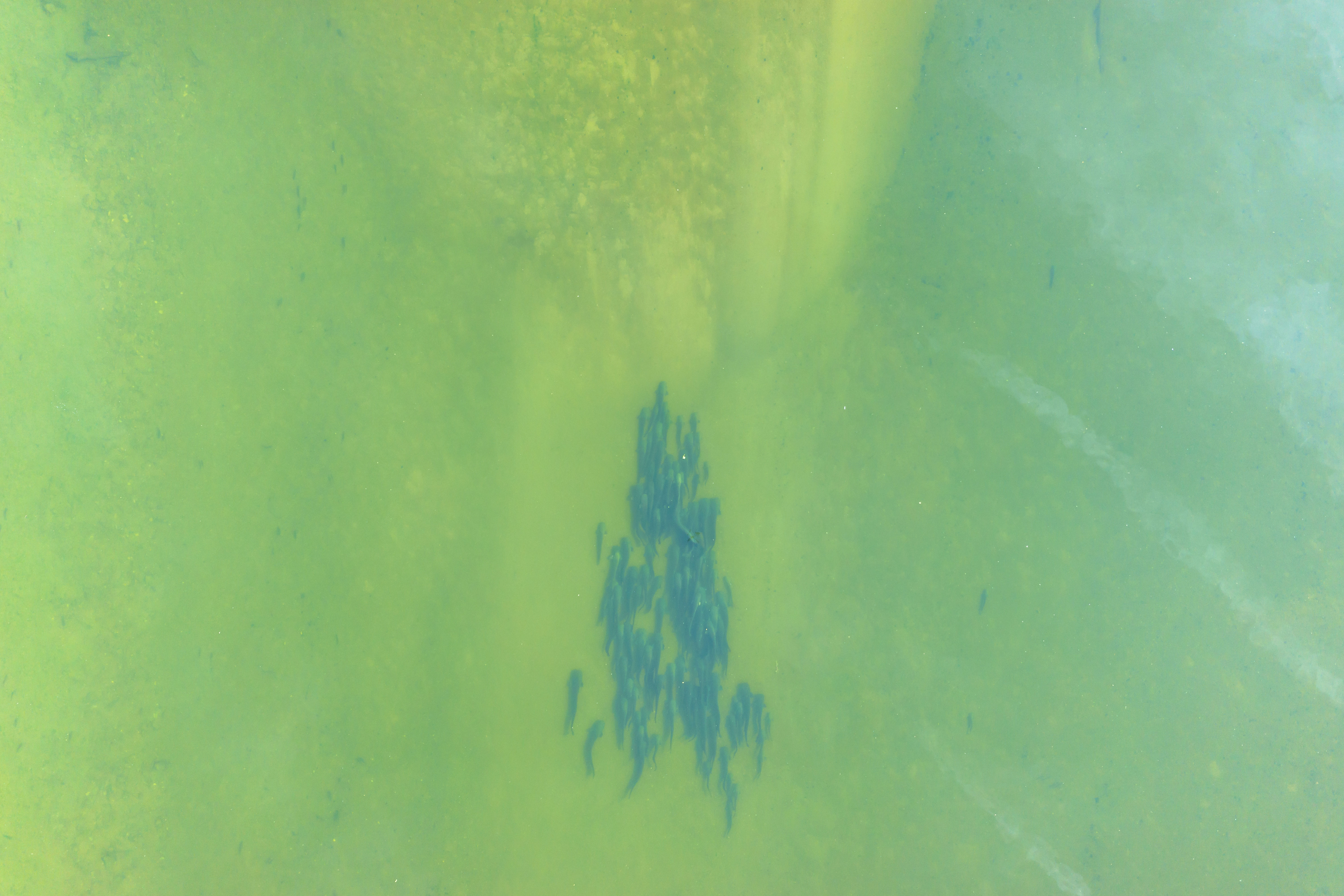

Banc de silures en Loire ©Catherine Boisneau

L’équipe de Samuel Westrelin, de l’Inrae d’Aix-en-Provence, expérimente un dispositif acoustique d’effarouchement des silures aux abords des passes à poissons des barrages. Au barrage du Bazacle, sur la Garonne, EDF a installé un dispositif lumineux pour aider les anguilles d’avalaison à franchir l’obstacle. Deux dispositifs qui doivent apporter leur contribution à la préservation des populations de poissons migrateurs.

Des sons, des fréquences peuvent-ils effaroucher les silures pour les éloigner des abords des passes à poissons et permettre aux poissons migrateurs de les franchir sans craindre d’être prédatés ? Des signaux lumineux peuvent-ils éviter aux anguilles argentées d’être découpées menues par les turbines des barrages hydroélectriques ?

La prédation des silures sur les saumons, les aloses et autres lamproies marines, aux abords des ouvrages de franchissement de barrages et aussi sur leurs frayères pour ces deux dernières, est désormais abondamment documentée et constitue une pression supplémentaire sur ces espèces amphihalines dont l’état des stocks est déjà alarmant. L’impact des turbines des centrales hydroélectriques sur les anguilles argentées en route de migration de reproduction vers la mer des Sargasses est estimé, ici et là, sur la Seine ou la Loire, entre 25 et 30 % des populations dévalantes, à 100 % sur le Rhône.

Attraction-répulsion

Spécialiste du silure, Samuel Westrelin, ingénieur-chercheur à l’Inrae d’Aix-en-Provence, lance une expérimentation de dispositif d’effarouchement acoustique. « Nous avons désormais une bonne connaissance des comportements des silures, grâce notamment aux suivis que nous menons sur la population de l’étang des Aulnes, un plan d’eau naturel d’une centaine d’hectares situé dans une zone Natura 2000, propriété du département des Bouches-du-Rhône. Nous savons notamment qu’ils ont des capacités d’apprentissage, qu’ils ont de la mémoire et que leur anatomie, via leur appareil de Weber constitué d’osselets qui relient l’oreille interne à la vessie natatoire, leur confère d’excellentes capacités auditives. Ils réagissent au clonk1 et sont sensibles à un large spectre de fréquences acoustiques. Les sons qu’ils émettent et que nous avons pu enregistrer leur permettent fort probablement de communiquer entre eux, commence Samuel Westrelin. L’idée qu’ils communiquaient très certainement s’est échafaudée à partir des comportements d’agrégation que nous avons pu observer, notamment lors d’un épisode estival de sévère hypoxie dans l’étang des Aulnes. Lors de cet évènement, les mouvements d’une quarantaine de silures étaient suivis par télémétrie acoustique ; alors que les silures étaient à la recherche d’une zone refuge, à partir du moment où l’un d’entre eux a trouvé une zone refuge, la quasi-totalité des autres convergeaient vers cette même zone dans un très court laps de temps. » poursuit-il.

Les bonnes fréquences

Les tests, en collaboration notamment avec le laboratoire de recherches en bioacoustique de l’université de Saint-Étienne, le laboratoire de recherche en hydraulique et environnement d’EDF, l’université de Toulouse et la Compagnie nationale du Rhône (CNR), ne font que commencer. « L’idée n’est pas d’utiliser des sons directement répulsifs mais, au contraire, d’utiliser des sons attractifs, qui seront ainsi spécifiques pour cibler le seul silure, et de les associer à un stimulus négatif de sorte que le silure apprenne à fuir lorsqu’il entend le son initialement attractif. On parle de conditionnement pavlovien négatif qui se base ici à la fois sur les capacités auditives du silure et sur ses capacités d’apprentissage. Il faudra techniquement déterminer quelles fréquences sont les plus attractives, en prenant en compte, entre autres sons parasites, les bruits des turbines et autres pompes des barrages, estimer leur capacité de diffusion sous l’eau… Il faudra aussi designer un système d’effarouchement. » complète Samuel Westrelin. Ce projet, soutenu par l’Agence nationale de la recherche, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, le plan 5 Rhône et l’Agence de l’eau Adour-Garonne, doit se prolonger sur cinq ans. « S’il s’avère efficace, il n’est pas exclu que ce dispositif soit utilisé à proximité des frayères de poissons migrateurs. Le plus difficile reste cependant à faire : concevoir et tester l’outil pour voir justement s’il est efficace » conclut Samuel Westrelin.

En attendant, des pêches de régulation de silures, aux verveux, en Garonne et en Dordogne, des vidanges des dispositifs de franchissement au barrage de Golfech par exemple, et des pêches à la ligne d’effarouchement, opérations fastidieuses dont l’efficacité reste limitée, se poursuivent à intervalles réguliers.

Lumière salvatrice ?

Au barrage du Bazacle, sur la Garonne, EDF teste un dispositif lumineux pour guider, vers une passe permettant le franchissement de l’obstacle, les anguilles d’avalaison, en route de migration de reproduction vers la mer des Sargasses. Les premiers résultats devaient être publiés en avril dernier. Mais ni EDF, ni l’association Migrateurs Garonne Dordogne (Migado) n’ont répondu à nos demandes d’informations à répétition. À suivre donc…